【2025年版】税金、何がどう変わる?知らないと損する「税制改正」と賢い節税対策

「税金って、よく分からない…」それ、損してるサインかも?

毎年、年末調整や確定申告の時期に「また税金か…」とため息をついていませんか?

「税金の仕組みは複雑だから、会社任せで大丈夫だろう」 「どうせ大した額は変わらないだろうから、深く調べなくてもいいか…」

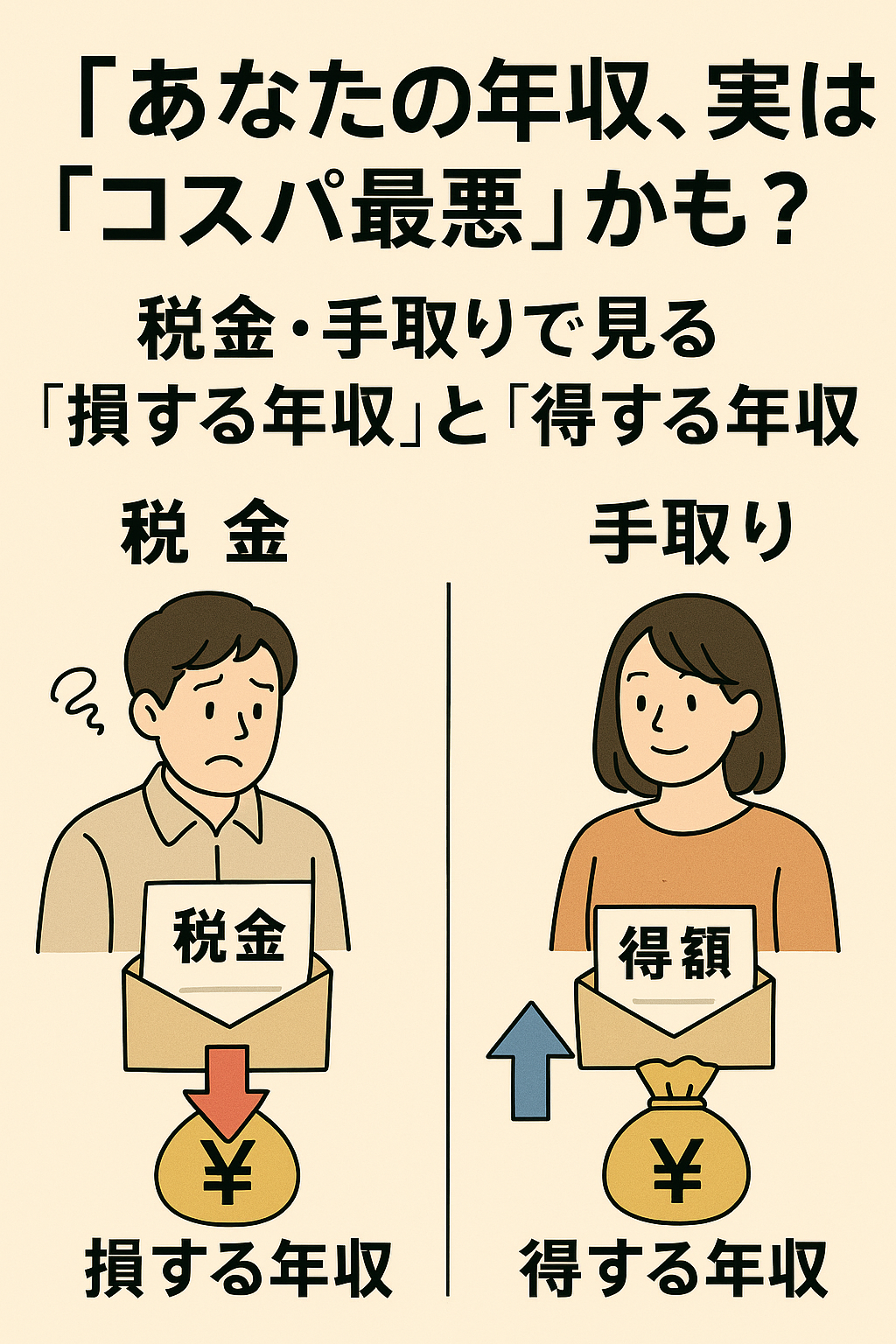

そう思っているとしたら、実はあなたは「知らず知らずのうちに損をしている」かもしれません。

なぜなら、日本の税制は毎年改正され、「知っているか知らないか」で、手元に残るお金が大きく変わる可能性があるからです。特に、2025年の税制改正大綱には、個人の家計や資産形成に直結する重要な変更点が数多く含まれています。

この記事では、

- 2025年の税制改正で「何がどう変わるのか」

- 会社員やフリーランスが見落としがちな税金の「落とし穴」

- そして、税金の仕組みを理解し、賢く節税するための具体的な方法

を、初心者の方にも分かりやすく解説します。

今日からあなたも「税金に強い人」になって、合法的に手取りを増やし、家計を強くしていきましょう!

2025年税制改正大綱:あなたの暮らしに直結する変更点

2024年12月20日に公表された税制改正大綱は、物価高や少子高齢化といった現状の課題に対応するための包括的な改革案です。ここでは、特に個人に影響が大きい変更点を見ていきましょう。

1. 「年収の壁」が「123万円の壁」へ拡大!

パートやアルバイトで働く方にとって、最も注目すべき変更点です。

- 変更点: 所得税の基礎控除額が48万円から58万円に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、それぞれ10万円引き上げられます。

- どうなる?: これにより、所得税が課税されない給与収入額が、従来の「103万円の壁」から**「123万円の壁」**へと実質的に拡大されます。

- あなたへの影響: パートやアルバイトの収入を少し増やしても、所得税の負担が増えにくくなります。

2. 大学生の扶養控除が段階的に変わる

大学に通う子どもを扶養している家庭にとっては重要な変更です。

- 変更点: 大学年代(19歳以上23歳未満)の子どもがアルバイトで稼いだ所得に応じて、扶養控除額が段階的に減っていく新しい制度が新設されます。

- どうなる?: 年収150万円までは従来の扶養控除が受けられますが、それを超えると控除額が徐々に減少する仕組みに。これにより、学生がアルバイトをする際に「扶養の範囲内で働かなくては」という就業調整の負担が緩和されることが期待されます。

3. 確定拠出年金(DC・iDeCo)の拠出限度額引き上げ

老後資産形成を後押しするため、iDeCoの拠出限度額が拡大される予定です。

- どうなる?: 企業型DCやiDeCoの年間拠出限度額が引き上げられることで、より多くの資金を非課税で運用できるようになり、老後資金の準備がしやすくなります。

4. 住宅ローン控除の拡充

新築住宅における住宅ローン控除の適用要件が細分化されます。

- どうなる?: 省エネ基準に適合している住宅が控除の対象となり、子育て・若者夫婦世帯への優遇措置も延長されます。控除対象の借入限度額も上乗せされます。

5. 相続税・贈与税のルール変更

生前贈与を検討している方は、注意が必要です。

- 変更点: これまで死亡前3年以内に行われた贈与が相続財産に加算される「3年内加算」のルールが、2024年1月1日以降の贈与から「7年内加算」へと延長されます。

- どうなる?: 贈与による節税対策は、より長期的な計画が必要になります。

- 注意点: この7年内加算のルールは、原則として相続人への生前贈与に適用されます。孫やひ孫など、相続人ではない人への贈与は、原則として対象外となります。

6. 暗号資産(仮想通貨)税制の本格議論

現行制度では、暗号資産の利益は給与所得と合算される「雑所得」として最大55%の累進課税が適用されますが、これが変わるかもしれません。

- どうなる?: 2024年末の税制改正大綱にて、暗号資産への**「申告分離課税(約20%)への移行」**が初めて検討対象に明記されました。もし実現すれば、税率が大幅に低下し、投資家にとって有利な環境になる可能性があります。

【共通の落とし穴】見落としがちな税金で損するポイント5選!あなたは大丈夫?

多くの方が気づかないうちに損をしている可能性がある、代表的な「税金の落とし穴」を見ていきましょう。

1. 医療費控除の申請漏れ

年間で一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで税金が戻ってくる「医療費控除」という制度があります。しかし、「たいした額じゃないから」「確定申告が面倒」と申請しない人が非常に多いです。生計を一つにする家族の医療費を合算でき、通院のための交通費も対象になります。

2. ふるさと納税の仕組み誤解と申請忘れ

ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で、寄付した金額に応じて税金が控除される「節税制度」です。しかし、控除される上限額を超えて寄付してしまったり、ワンストップ特例制度の申請を忘れたりして、税金が控除されず、ただの寄付になってしまうケースがあります。

3. 住宅ローン控除の適用ミス

住宅ローンを組んでマイホームを購入した際、非常に大きな節税メリットを受けられるのが「住宅ローン控除」です。適用初年度は確定申告が必須ですが、その後の年末調整で必要な書類の提出を忘れてしまうと、控除を受けそこねる可能性があります。

4. 年末調整・確定申告における控除の適用漏れ

年末調整で申告できる控除にも、意外な落とし穴があります。生命保険料控除証明書や、自分で支払った国民年金保険料の控除証明書を提出し忘れるケースが代表的です。家族構成に変化があった際の、扶養控除や配偶者控除の申告漏れにも注意が必要です。

5. 副業収入の申告漏れ

会社員の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。ネットオークション、フリマアプリ、仮想通貨の売却益なども申告対象になります。申告漏れは、追徴課税や延滞税といったペナルティの対象になる可能性があります。

【手取りUP!】今日からできる賢い節税対策

「落とし穴」が分かったら、次は実際に手取りを増やすための具体的な節税対策を実践していきましょう。

1. 税制優遇制度をフル活用する

- iDeCo(個人型確定拠出年金): 掛金が全額所得控除の対象となり、その年の所得税・住民税が安くなります。老後資金の準備として、これ以上の制度はなかなかありません。

- 新NISA(少額投資非課税制度): 投資で得た収益が非課税になる制度です。非課税期間が無期限、非課税保有限度額が1800万円に拡大され、高い節税効果が期待できます。

- ふるさと納税: 自己負担額2,000円を超えた部分について、所得税・住民税の控除が適用され、返礼品も受け取れます。

2. 各種控除の申請漏れを防ぐ

- 医療費控除: 年間の医療費の領収書や通院の交通費をまとめて保管し、確定申告で申請しましょう。

- 生命保険料控除、地震保険料控除: 控除証明書を年末調整で忘れずに提出しましょう。

- 扶養控除・配偶者控除: 家族構成が変わった際は、見直しを行いましょう。

3. 支出の見直しと収入アップ

- 家計の「見える化」: 家計簿アプリなどを活用し、無駄な支出がないか把握しましょう。

- 固定費の削減: 通信費や保険料など、一度見直せば継続的に効果が出る固定費を削減しましょう。

- 副業やスキルアップ: 年収アップを目指すために、副業で収入源を増やしたり、スキルアップのための自己投資を行ったりすることも有効です。

まとめ:税金を知って、手元に残るお金を最大化しよう!

税金の仕組みは複雑に見えますが、少し学ぶだけで、手元に残るお金を大きく増やすことが可能です。

- 「落とし穴」に気づき、対策を打つ

- iDeCoやNISAなどの「最強の節税術」をフル活用する

- 年末調整や確定申告で、控除の「申請漏れ」を防ぐ

- 「税金は自分事」と捉え、毎年見直す習慣をつける

この記事で解説したポイントを参考に、あなた自身の人生設計を見直し、賢くお金と付き合っていくことを願っています。