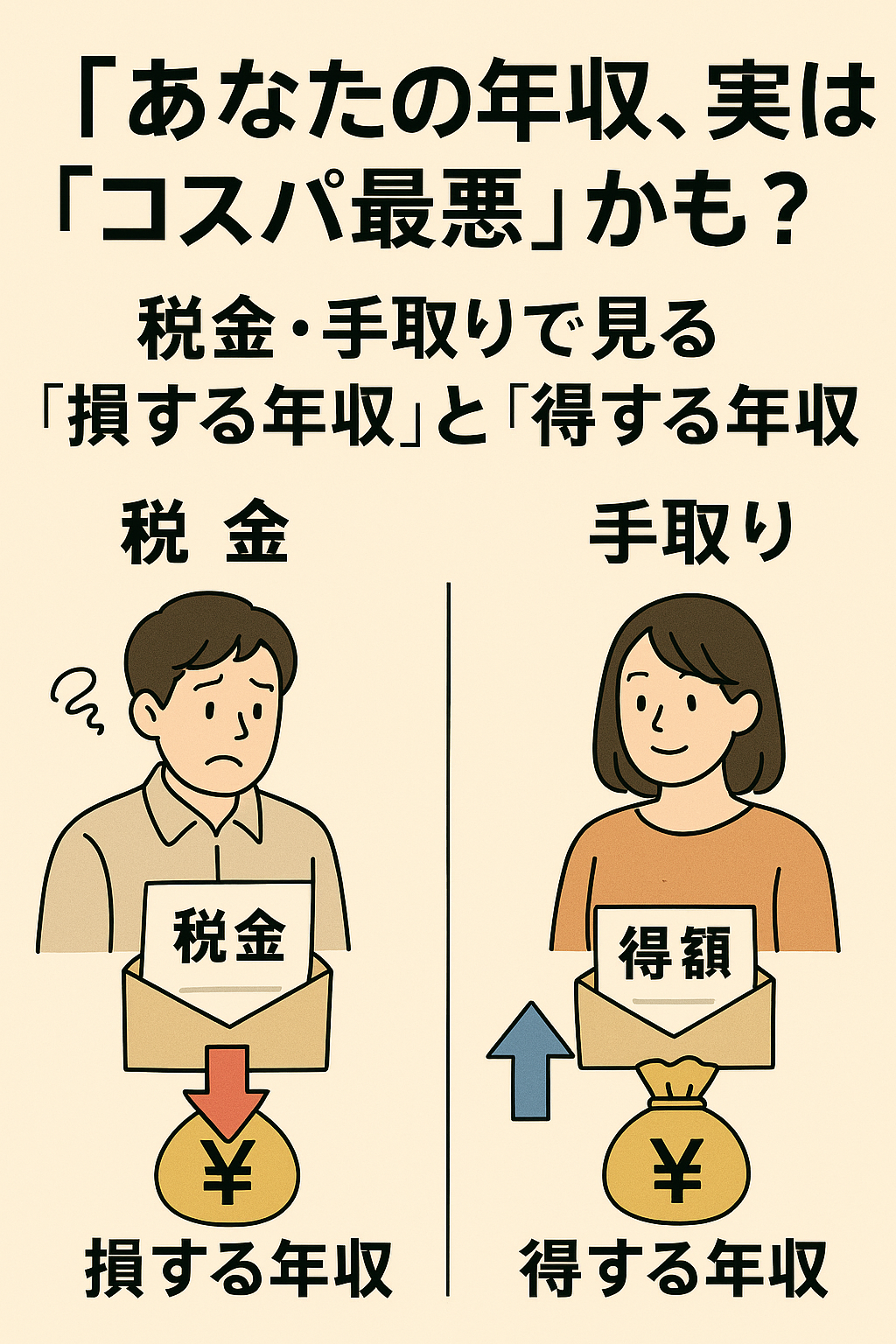

【実は損してるかも?】見落としがちな「税金の落とし穴」と賢い節税対策

この前親戚の集まりで、まだ結婚しないのってハラスメントを受けました。

あーどこの家庭でも言われるわよね、

でもまぁ、確かに独身税も高くなるし、節税対策しますかねぇー

あなたとっても最低なこと言っているわよ(真顔)

はぁ、今回はあのろくでなしにもわかりやすく税金についてまとめてみたわ、ぜひ見てみてください。

「税金は複雑で苦手…」それ、実は「損してる」サインかも?

毎年、給与明細や確定申告の時期に「また税金か…」とため息をついていませんか?税金は私たち国民の義務ですが、その仕組みは複雑で、専門用語も多く、なかなか理解しにくいと感じるかもしれません。

でも、ちょっと待ってください。 「税金はよく分からないから、会社任せで大丈夫だろう」 「どうせ大した額は変わらないだろうから、深く調べなくてもいいか…」

もしそう思っているとしたら、実はあなたは「知らず知らずのうちに損をしている」かもしれません。 税金は「知っているか知らないか」で、手元に残るお金が大きく変わる可能性があるんです。

この記事では、会社員の方も、そして個人事業主やフリーランスの方も、見落としがちな税金の「落とし穴」を具体的に指摘し、合法的に手取りを増やすための賢い節税対策を徹底解説します。さらに、確定申告を効率化するためのツールや、よくある間違いについても触れていきます。

今日からあなたも「税金に強い人」になって、家計を強くしていきましょう!

なぜ「税金の落とし穴」にはまりやすいのか?

税金は私たちの生活に深く関わっていますが、なぜ多くの人がその「落とし穴」にはまってしまうのでしょうか。

- 税制度の複雑さ: 所得税、住民税、消費税…だけでなく、数えきれないほどの控除や特例があり、その適用条件も細かく定められています。すべてを理解するのは、専門家でも骨が折れることです。

- 専門用語の多さ: 「所得控除」「税額控除」「課税所得」など、聞き慣れない言葉が多く、拒否反応が出てしまう人もいるでしょう。

- 確定申告への苦手意識: 会社員の場合、年末調整で税金の手続きが終わるため、確定申告は縁遠いものと感じ、必要な手続きをしないままにしてしまうことがあります。

- 「会社員だから節税は無理」という誤解: 会社員でも利用できる節税対策はたくさんあるのですが、その事実を知らない人が少なくありません。

【共通の落とし穴】見落としがちな税金で損するポイント5選!あなたは大丈夫?

多くの方が気づかないうちに損をしている可能性がある、代表的な「税金の落とし穴」を見ていきましょう。

1. 医療費控除の申請漏れ

「病院にかかるお金って、全部自己負担だよね…?」と思っていませんか?実は、年間で一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで税金が戻ってくる「医療費控除」という制度があります。

- 落とし穴: 「たいした額じゃないから」「確定申告が面倒」と申請しない人が非常に多いです。生計を一つにする家族の医療費を合算できることや、通院のための交通費も対象になる場合があることを知らない人もいます。介護費用も対象となることがあります。

- 気づかず損している額: 数万円~数十万円が戻ってくることも!過去5年分まで遡って申告が可能です。

2. ふるさと納税の仕組み誤解と申請忘れ

「ふるさと納税は、ただお得な返礼品がもらえるんでしょ?」という認識だけだと、損する可能性があります。ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で、寄付した金額に応じて所得税や住民税が控除される「節税制度」です。

- 落とし穴: 控除される上限額を超えて寄付してしまったり、ワンストップ特例制度の申請を忘れたりして、税金が控除されず、ただの寄付になってしまうケースがあります。

- 気づかず損している額: 上限を超えた寄付額の全額。

3. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用ミス

住宅ローンを組んでマイホームを購入した際、非常に大きな節税メリットを受けられるのが「住宅ローン控除」です。

- 落とし穴: 適用初年度は確定申告が必須ですが、その後の年末調整で必要な書類(年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書など)の提出を忘れてしまい、控除を受けそこねるケース。また、適用期間や控除額の計算方法を正しく理解していない場合も。

- 注意点: 家を買い替えた際に、入居した年と前後2年以内の計5年間にもともと住んでいた家を売却して他の税制優遇措置を受けた場合は、住宅ローン控除を受けられません。

- 気づかず損している額: 年間で最大数十万円。

4. 年末調整・確定申告における控除の適用漏れ

年末調整で申告できる控除にも、意外な落とし穴があります。

- 落とし穴:

- 生命保険料控除・地震保険料控除: 保険会社から送られてくる控除証明書を提出し忘れる。

- 社会保険料控除: 自身で支払った国民健康保険料や国民年金保険料を申告し忘れる(年末調整では対象外なので確定申告が必要です)。

- 扶養控除・配偶者控除・寡婦(夫)控除(ひとり親控除): 家族構成に変化があった際に、該当するにもかかわらず控除の適用を忘れるケースがあります。配偶者控除を受ける場合(配偶者の所得が48万円以下)、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。

- 基礎控除: 所得金額に関わらずすべての人に適用される控除(所得が2,400万円以下の場合48万円)ですが、記載漏れに注意が必要です。

- 復興特別所得税額: 2037年分まで所得税と合わせて申告納付が必要な復興特別所得税(所得税額の2.1%)の記載漏れ。

- 予定納税額: 税務署から通知された予定納税額の記載漏れ。

- 気づかず損している額: 数千円~数万円。

5. 副業収入の申告漏れ

近年増えている副業ですが、その収入の申告漏れもよくある間違いです。

- 落とし穴: 会社員の場合、本業以外の年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。ネットオークション、フリマアプリ、仮想通貨の売却益なども申告対象になります。

- 注意点: 申告漏れは、追徴課税や延滞税といったペナルティの対象になる可能性があります。

【手取りUP!】今日からできる賢い節税対策

「落とし穴」が分かったら、次は実際に手取りを増やすための具体的な節税対策を実践していきましょう。会社員も個人事業主・フリーランスも活用できる対策をまとめてご紹介します。

1. iDeCo・NISAの徹底活用で「攻め」と「守り」の節税!

これは、あなたの家計を強くする最強の節税術であり、資産形成術でもあります。

- iDeCo(個人型確定拠出年金): 拠出した掛け金が全額所得控除になり、その年の所得税・住民税が安くなります。さらに、運用益も非課税、受け取り時も税制優遇と、三段構えの節税メリットがあります。老後資金の準備として、これ以上の制度はなかなかありません。

- NISA(新NISA): 投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年から始まった新NISAは、年間投資枠が合計360万円に拡大され、非課税保有期間も無期限になりました。節税しながら資産を増やせるため、必ず活用しましょう。

2. ふるさと納税を「正しく」活用する!

- シミュレーターで上限額を確認: 自分の年収や家族構成によって控除される上限額が決まっています。まずはシミュレーター(各ふるさと納税サイトで提供)で正確な上限額を確認しましょう。

- ワンストップ特例制度の利用: 確定申告が不要になる便利な制度です。利用条件(年間5自治体以内など)を確認し、申請漏れがないようにしましょう。

- 返礼品は「生活必需品」を選ぶ: 返礼品がお得だからと不要なものを選ぶのではなく、お米や肉、日用品など、普段購入する生活必需品を選ぶと、食費や日用品費の節約にもつながり、実質的なメリットが大きくなります。

3. 医療費控除を「賢く」申請する!

- 家族の医療費を合算: 生計を一にする家族(配偶者、子ども、親など)の医療費は合算できます。家族全員分を合計し、控除額を最大化しましょう。

- 交通費も対象になる場合がある: 通院のための公共交通機関の費用も医療費控除の対象になります(領収書を保管しておきましょう)。

- 確定申告で申請: 年末調整では申請できないため、自分で確定申告をする必要があります。

【個人事業主・フリーランス必見!】見逃せない追加の節税対策

会社員とは異なり、個人事業主やフリーランスは、事業の性質に応じたさらに多くの節税対策を講じることができます。

1. 青色申告の活用で税金メリットを最大化!

事業所得がある個人事業主やフリーランスにとって、青色申告を選択することは、白色申告にはない多くの節税メリットを享受できるため、ほぼ必須と言えます。

- 青色申告特別控除: 最大で65万円の所得控除が受けられます。これは、利益から控除されるため、所得税と住民税の負担を大きく軽減します。

- 純損失の繰り越し控除: 事業が赤字だった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字所得と相殺することができます。これにより、翌年以降の税負担を軽減できます。

- 青色事業専従者給与: 生計を一つにする家族に事業を手伝ってもらい、その対価として支払った給与を全額経費として計上できます。これにより、所得の分散を図り、世帯全体の税負担を軽減する効果が期待できます。

- 注意点: 事前に税務署への届出と、仕事内容に見合った適正な給与額である必要があります。

- 少額減価償却資産の特例: 取得価額が30万円未満の減価償却資産(パソコン、プリンター、オフィス家具など)を、取得した年度に一括で経費として計上できます(年間合計300万円まで)。

青色申告を行うためには、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記のルールに従って帳簿を正確に作成・保存する必要がありますが、現在は会計ソフトの充実により、簿記の知識がなくても比較的容易に帳簿付けが可能です。

2. 経費の徹底的な計上

事業活動に関連するすべての支出を漏れなく経費として計上することが、節税の基本です。収入から経費を差し引いた金額が所得となるため、経費が多いほど課税所得が減り、税金が安くなります。

- 主な経費の例: 業務で使用するパソコンやスマートフォンの購入費、打ち合わせや取材の交通費・飲食費、コワーキングスペースの利用料、コピー用紙や文房具などの事務用品購入費などが挙げられます。

- 自宅兼事務所の費用: 自宅を仕事場として利用している場合、家賃、水道光熱費、通信費などの一部を按分して経費にできます。

- 証拠の保管: 経費として計上するためには、必ず領収書やレシートなどの書類を保管しておく必要があります。前々年の雑所得収入が300万円を超える場合、領収書や請求書の5年間の保存が義務付けられています。

3. 所得控除の活用(小規模企業共済など)

個人事業主やフリーランスが特に活用したい所得控除もあります。

- 小規模企業共済: 個人事業主や会社の役員が入れる「退職金積立制度」です。毎月の掛金(月額1,000円から7万円、年間最大84万円)が全額所得控除の対象となるため、高い節税効果と将来の備えを両立できます。国が運営しており信頼性が高く、積立額の7割程度を低金利で借り入れることも可能です。

4. 消費税の考慮(インボイス制度など)

副業であっても、適格請求書発行事業者として登録を行うと消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。売上税額から仕入れ税額などを差し引いて計算しますが、免税事業者から課税事業者になった場合、「2割特例」と呼ばれる簡易的な計算方法が適用できる場合もあります。消費税の確定申告は所得税とは別に行う必要があります。

確定申告における一般的な間違いと、効率化ツールを活用しよう!

確定申告は多くの人にとって複雑な作業ですが、効率化ツールを活用すれば、ミスを減らし、時間を大幅に節約できます。

確定申告における一般的な間違い

税務署でも指摘されることが多い、確定申告の初歩的なミスです。

- 書類不足: 源泉徴収票や控除証明書など、必要な書類が揃っていないために申告ができない。

- 還付金の誤解: 還付されると思っていたら、かえって納税が必要になったという誤解。

- 管轄外の税務署への相談: 自身の住所を管轄する税務署以外に相談に行ってしまう。

- 申告漏れが多い所得: 国外所得、フリマアプリや仮想通貨の売却益などの副収入、生命保険の満期金や競馬の払戻金といった一時所得は特に申告漏れが頻発しやすいです。

申告内容を間違えた場合の修正方法

もし申告内容に誤りがあった場合は、以下の方法で修正できます。

- 確定申告期限内(通常3月15日まで)の場合: 申告書を作り直し、期限までに税務署に再提出します。

- 確定申告期限後の場合:

- 税額を多く申告していた場合: 「更正の請求」を行います。内容が認められれば、納めすぎた税金が還付されます(請求期間は5年以内)。

- 税額を少なく申告していた場合: 「修正申告」を行います。税務署の指摘を受ける前に修正申告を行えば過少申告加算税はかかりませんが、新たに納める税金と合わせて延滞税が発生します。

確定申告を効率化・正確にするためのサービスやツール

- 会計ソフト・確定申告ソフト:

- 記帳の効率化と正確性向上: マネーフォワード クラウド確定申告、やよいの青色申告 オンラインなど。取引明細の自動取得やAIによる仕訳の自動作成機能で、手入力を減らし効率化できます。

- 確定申告書類の自動作成: 白色申告・青色申告のどちらにも対応しており、確定申告に必要な書類を自動で作成します。

- 電子申告(e-Tax)への対応: 税務署に足を運ぶことなくスムーズに申告を完了できます。スマホアプリからも可能です。

- クラウド見積・納品・請求書サービス:

- Misocaなどのサービスは、毎月発生する請求業務を効率化し、会計ソフトとの連携も可能です。

- 税理士への相談・依頼:

- 確定申告が複雑で面倒だと感じる場合や、簿記の知識に不安がある場合は、専門の税理士に相談するのが最も確実な方法です。

- 税理士は制度改正や税務調査リスクにも対応し、個別の状況に応じた最適な節税プランを提案してくれます。特に利益が200万円から300万円を超えてきた場合は、税理士を雇うことでより効率的に対応できるでしょう。

- 重要: 節税は「正しく、堂々と」行うことが鉄則です。架空経費の計上や実態のない給与支給など、違法な行為は「脱税」とみなされ、重いペナルティが課される可能性があります。必ず専門家と相談しながら進めましょう。

まとめ:税金を知って、手元に残るお金を最大化しよう!

税金の仕組みは複雑に見えますが、少し学ぶだけで、手元に残るお金を大きく増やすことが可能です。

- 「落とし穴」に気づき、対策を打つ

- iDeCoやNISAなどの「最強の節税術」をフル活用する

- 個人事業主なら青色申告と経費計上を徹底する

- 年末調整や確定申告で、控除の「申請漏れ」を防ぐ

- 会計ソフトや税理士など、頼れるツールや専門家を活用する

- 「税金は自分事」と捉え、毎年見直す習慣をつける

これらの賢い節税対策を実践して、今日からあなたの手取りをアップさせ、家計をより強くしていきましょう!